節目中心/黃唯碩、林瓊玉報導

2025年清明節落在4月4日(星期五),不僅是家族祭祖的日子,更是二十四節氣中最具文化底蘊的一環。清明既是節氣,也是節日,是唯一結合民俗與天文氣象的「雙重身分」節日。你知道嗎?古人還流傳一句話:「清明不拆絮,到老沒成器」,竟與換季收納有關!

▲舊時農業社會,諺語多與農事相關。(示意圖/三立新聞網)

清明在農曆春分之後15天,當太陽行經黃道15度之時,正是萬物甦醒、生機盎然的季節。《歲時百問》記載:「萬物生長此時,皆清潔而明淨,故謂之清明。」代表大地春和景明,雨水充沛,是農作物生長的關鍵時期,因此被稱為「最美的節氣」。

▲清明為二十四節氣之一。(圖/翻攝自行政院農委會)

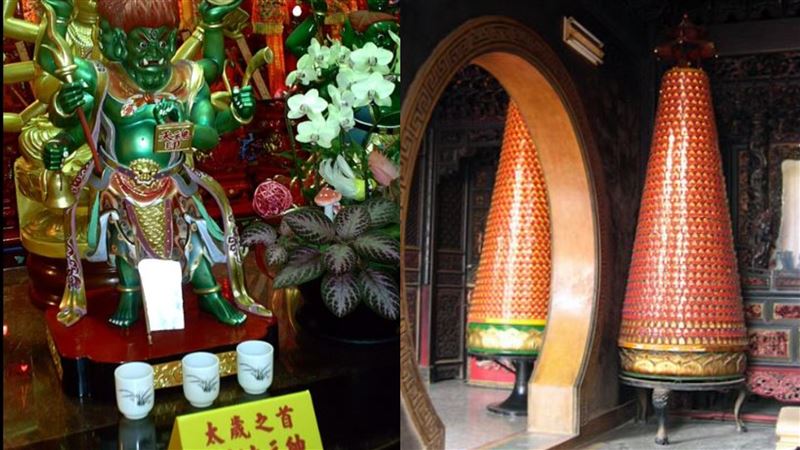

清明節也是四大傳統節日之一,與春節、端午、中秋並列。除了掃墓、祭祖等習俗流傳至今,民間還保留了不少貼近生活的諺語與智慧:

清明晴魚上高坪,清明雨魚埤下死:清明當天若是晴天,接下來將迎來雨水豐沛的好日子;反之若當天下雨,接下來天氣可能異常乾旱。

清明刮動墳上土,稀稀拉拉四十五:清明掃墓遇上大風,預示未來45天陰雨綿綿,農民更需留意天候變化。

清明不拆絮,到老沒成器:清明已入春暖,若此時還不將厚重棉被與冬衣整理收納,便被視為懶惰、欠缺上進心,象徵「一輩子難成大器」。

▲杜牧〈清明〉至今耳熟能詳。(示意圖/翻攝自網路)

醫師提醒,清明節氣期間氣候多變、濕氣加重,腸胃不適、腹瀉嘔吐等症狀易發作。運動名模林可彤也分享舒緩腸胃的小撇步,包括「貓牛式」、「躺姿扭轉」與「半魚王式」三招瑜伽動作,有助於促進腸胃蠕動、緩解脹氣不適。清明時節不只是追思祖先的時刻,也提醒人們與自然和諧共處、順應節氣養生,從掃墓到拆絮,從祭祖到護身,都是融合文化、氣候與生活智慧的傳統延續。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目,每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團,掌握最新消息:https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道!神影片週週更新:https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您:

民間信仰請酌量參考,理性信仰不迷信。