節目中心/邱美銜、林瓊玉報導

清明屬於二十四節氣之一,依據太陽在黃道上的位置計算,通常發生於春分後十五日。然而,由於地球繞太陽公轉的實際時間為 365.242199 天,每年多出的 0.242199 天在四年內累積約一天,因此透過閏年調整,使清明節的日期在 4 月 4 日至 6 日之間變動,而今年的清明節落在國曆4月4日。

▲清明習俗吃潤餅。(圖/CANVA)

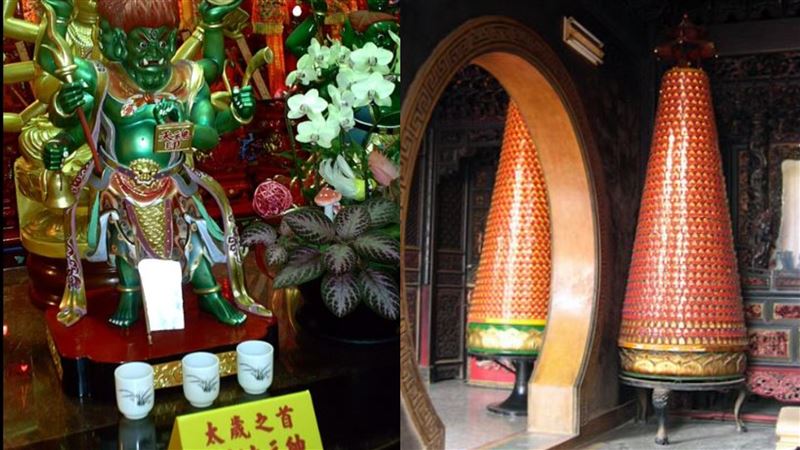

清明節雖然與掃墓密不可分,但最初二者並無直接關聯。掃墓的傳統來自更早的「寒食節」,該節日原本是為紀念春秋時期的忠臣介之推而設立。相傳,介之推曾割股奉君,卻因為隱居不願接受封賞,最終與母親被焚死於山中。晉文公為悼念他,規定每年此日禁火、只食冷食,寒食節因此得名。隨著歷史演變,寒食節與鄰近的清明節逐漸融合,掃墓祭祖的習俗便被保留下來。此外,古代社會重視慎終追遠,清明節成為全家人共同祭祖的時刻,使掃墓傳統得以延續至今。

▲清明節習俗。(圖/CANVA)

清明節不僅是祭祖掃墓的日子,還有多種傳統活動:

1.吃潤餅與寒食節禁火的習俗延續至清明,因此潤餅成為代表性食物。此外,草仔粿、紅龜粿等也常見於此時節。

2.春遊踏青上巳節的踏青文化被融入清明,人們會趁著春日出遊,欣賞大自然生機。

3.插柳、戴柳相傳晉文公見介之推焚死之地的柳樹發新芽,將其命名為「清明柳」,遂有插柳、戴柳以祈福避邪的習俗。

4.放風箏古人會將厄運寫在風箏上,待其升空後剪斷線索,象徵去除霉運,現今則多為親子娛樂活動。

▲掃墓祭祖。(圖/CANVA)

清明連假期間,民眾前往郊外掃墓、踏青,須注意戶外環境帶來的健康風險。另外,清明時節氣候多變,應注意飲食與保暖。例如,紅薯、山藥等食材有助於溫胃祛濕,避免油膩、生冷食物,以維持身體健康。同時,由於天氣陰雨,適度運動與戶外活動可穩定情緒,防止季節性憂鬱。

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目,每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團,掌握最新消息:https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道!神影片週週更新:https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您:

民間信仰請酌量參考,理性信仰不迷信。